近日,我校细胞治疗药物产业学院施明教授团队在《Molecular Therapy-Methods & Clinical Development》(中科院二区,IF 4.67)发表题为“EF1α, rather than CMV promoter, is suitable for luciferase tag expression in target cells for in vitro cytotoxicity assays of CAR-T cells”的研究性论文。该研究系统揭示了CMV启动子在CAR-T细胞毒性评估中的致命缺陷,并对常用启动子在该场景中的适用性进行了系统考察。施明教授、郑骏年教授和刘丹副教授为本文共同通讯作者,青年教师侯睿和2023级硕士研究生张泽军为共同第一作者。

对CAR-T细胞等工程化免疫细胞疗法的细胞毒性活性进行精确评估,对于相关治疗产品的开发和质量控制至关重要。然而,目前业界对于采用何种方法测定CAR-T细胞杀伤功能没有统一的标准。研究者自行搭建的CAR-T细胞杀伤测定体系由于原理、稳定性、准确性的不同,均可能成为无法准确测定CAR-T细胞杀伤功能的潜在影响因素。

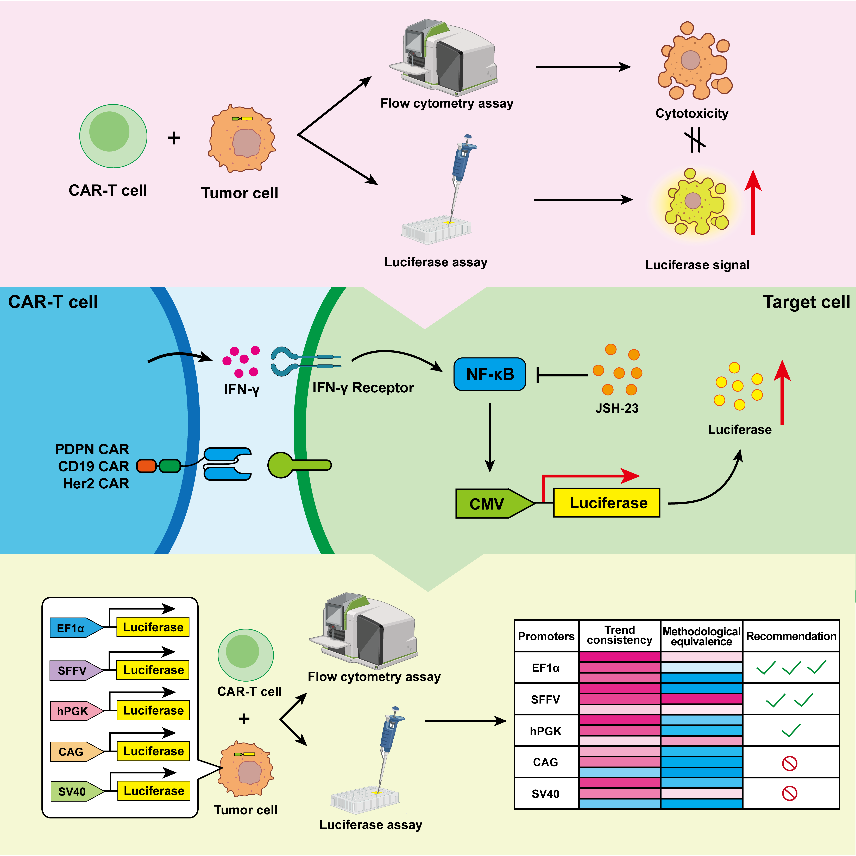

萤火虫荧光素酶(Luc)法是常用的CAR-T细胞杀伤效率测定方法之一,其通过在靶细胞中过表达Luc标签,在靶细胞与CAR-T细胞共孵育后,加入化学发光底物,用Luc化学发光信号的强度代表靶细胞活力,该方法操作简单,成本低廉。然而本研究发现,在使用CMV启动子构建靶细胞Luc标签时,该系统的测定值会在CAR-T细胞的攻击下反常升高,无法准确测定CAR-T细胞的杀伤功能,这种异常现象在本研究测试的三种CAR-T细胞攻击靶细胞的体系中均被证实。本研究立足于这种反常现象进行机制研究,结果表明,CAR-T攻击靶细胞时分泌的干扰素γ(IFN-γ)激活靶细胞NF-κB信号通路,可增强CMV启动子的转录活性,导致Luc表达水平升高。这些实验结果证实了 CMV启动子不适合用于CAR-T细胞杀伤功能评价中靶细胞Luc标签的构建。在此基础上,本研究系统性对比了五种常用启动子(EF1a、SFFV、hPGK、CAG、SV40)在CAR-T细胞攻击靶细胞体系中的表现,结果表明EF1a启动子是构建靶细胞Luc标签的最优选择,这为Luc法测定CAR-T细胞杀伤功能体系构建的启动子选择提供了理论依据。

本研究工作得到了国家自然科学基金、江苏省自然科学基金、江苏省高校面上项目和徐州医科大学人才启动基金等项目资助。